◇◆◇ 鈴木正次特許事務所 メールマガジン ◇◆◇

********************************************************************

このメルマガは当事務所とお取引きいただいている皆様、または当事務所とご面識のある皆様にお届けしています。

知的財産に関する基礎知識や最新の法改正情報など、実務上お役に立つと思われる情報をピックアップして、送らせて頂きます。

メルマガ配信をご希望でない場合は、誠に恐縮ですが、下記アドレスまでお知らせください。

suzukipo@suzuki-po.net

━ 知財担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

|

本号のコンテンツ ☆知財講座☆ ■弁理士が教える特許実務Q&A■ (82)特許出願非公開制度 ☆ニューストピックス☆ ■「パルワールド」開発企業を特許権侵害で提訴(任天堂) ■輸入差し止め件数が過去最多を更新(財務省関税局) ◆税関を活用した「輸入差止申立制度」 ■「特許審査の質についてのユーザー評価調査」を報告(特許庁) ■インクカートリッジ訴訟、リサイクル会社の控訴を棄却 ■「特許切れ先発薬」の自己負担を引き上げ(厚生労働省) ■コンテンツ産業官民協議会を新設(政府) ■2024年度知的財産権制度入門テキストを公表(特許庁) |

財務省は、全国の税関が2024年1?6月に偽ブランド品などとして輸入を差し止めた件数が過去最多を更新したと発表しました。

近年、電子商取引(EC)の利用が拡大し、模倣品の流入が深刻な問題となっています。

そこで、今号では、模倣品対策の有効な手段の1つである税関を活用した「輸入差止申立制度」について紹介します。

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┓

┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃

┗━┻━┻━┻━┻━┻━┛

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■弁理士が教える特許実務Q&A■

(82)特許出願非公開制度

【質問】

特許出願の内容は特許出願公開公報にまとめられて特許出願後18カ月経過した時点で特許庁から公表(公開)されるのが原則であると考えていました。特許出願後18カ月経過しても特許出願の内容が公表(公開)されない特許出願非公開制度が創設されたと聞きました。この内容を教えてください。

【回答】

「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(経済安全保障推進法)の第5章に規定されている特許出願非公開制度に関する部分が本年5月1日から施行され、運用開始されました。特許庁のウェブサイトに掲載されている情報に基づいて概要を紹介します。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/index.html

<特許出願非公開制度の概要>

特許出願非公開制度は、特許出願の明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されていた場合に、「保全指定」という手続によって、当該特許出願については特許出願公開公報の発行・特許庁J-Plat Patへの掲載による出願公開が行われず、出願公開・特許査定及び拒絶査定といった特許手続を留保するというものです。

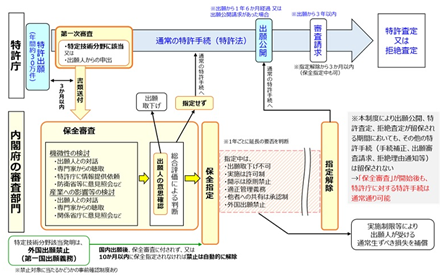

特許庁が受け付けた特許出願を非公開にするかどうか(すなわち、保全指定をするか否か)の審査は、特許庁による第一次審査と、内閣府による保全審査(第二次審査)の二段階に分かれています。

なお、本年5月1日からの運用開始により、日本国特許庁に特許出願すれば保全審査の対象となる発明、すなわち「日本国内でした発明であって公になっていないもののうち、政令で指定された特定技術分野(※)に属する発明(付加要件による絞り込みの対象となる技術分野については付加要件も満たすもの。)」が記載されている外国出願は、本年5月1日から禁止されています。

禁止対象の外国出願には特許協力条約に基づく国際出願(PCT出願)も含まれます。このPCT出願には、日本国特許庁に提出した特許出願を優先権主張の基礎として行うPCT出願だけでなく、優先権主張せずに最初の出願として行うPCT出願(いわゆる、ダイレクトPCT出願)も含まれています。

特許庁のウェブサイトには「特許出願非公開制度のフロー図」が掲載されています。

<特許庁による第一次審査>

特許庁は、国際特許分類等に基づいて特定技術分野に属する発明が記載されている特許出願を選別します。第一次審査において「特定技術分野に属する発明が記載されている」と認められた特許出願の出願書類は、内閣総理大臣(内閣府)へ送付されて内閣府での保全審査(第二次審査)に付されます。

なお、特定技術分野に属する発明が記載されていると思われる特許出願の数は3,000件/年程度で、特許庁が受け付けている年間30万件程度の特許出願のほとんどは保全審査(第二次審査)へ送付されないことになると思われる、と内閣府、特許庁は説明しています。

<第一次審査の対象になる特許出願>

第一次審査は、特許出願が行われた、全ての国内出願(PCT制度を経由して国内移行されたものを除く)に対して行われます。第一次審査を受けないようにすることはできません。

<第一次審査を受けるために必要な手続>

第一次審査は全ての国内出願について自動的に行われます。そこで、第一次審査を受けるための特別な手続や手数料の支払いはありません。

<第一次審査に要する期間>

特許庁で行われる第一次審査は特許出願から3か月以内に完了します。

第一次審査の結果、保全審査に付すことになった場合には、出願の日から3か月以内に、特許庁長官から特許出願人(代理人がいる場合は代理人)宛に書留郵便でその旨の通知(内閣府へ送付した旨の通知)が発送されます。この通知が来なければ保全審査に付されなかったことを確認できます。

<不送付通知の申出>

特許庁での第一次審査の結果、内閣府の第二次審査(保全審査)へ送付されないことになったのを、積極的に、特許出願人が知りたい場合、不送付通知の申出を特許庁へ提出しておくことができます。不送付通知の申出を行っておくことで、第一次審査の結果、内閣府に送付しないことになった旨が明示的に特許出願人に通知されます。

<アクセスコードの受領による確認>

日本国特許出願から1年以内に日本国特許出願に基づくパリ条約の優先権を主張して外国へ特許出願する場合、日本国特許庁から発行されるアクセスコードを外国の特許庁へ届け出ることで優先権証明書の電子的交換を行うことができます。

従来、アクセスコードは、オンラインで特許出願を行うと、直ちに、オンラインで特許庁から返送されてくる受領書データによって通知されていました。

特許出願非公開制度の運用開始により、日本特許庁に特許出願すれば保全審査の対象となる発明が記載されている外国出願は禁止されています。

このため、全ての特許出願について、特許庁における第一次審査に要する最長3か月の間、アクセスコードは発行されないことになりました。第一審査を受けた特許出願が保全審査へ送付されない場合、第一次審査終了次第、随時アクセスコードが発行されて特許出願人(代理人がいる場合は代理人)に通知されるようになりました。

そこで、上述した不送付通知の申出を行っておかなくても、アクセスコードの通知を受けることで、第一次審査の結果内閣府への送付は行われないことになったと確認できます。

<第一次審査で保全審査(第二次審査)へ送付されなかった特許出願>

第一次審査で保全審査(第二次審査)へ送付しないと判断された特許出願は、従来通り、出願日から18か月経過した時点で特許出願公開されます。また、外国出願禁止の制限を受けないことになります。

<第一次審査と並行する通常の審査手続>

第一次審査は、特許法に基づく特許審査の手続、すなわち、出願審査の請求が行われて開始される、新規性や進歩性等の特許要件を判断するための審査手続とは異なるものです。

そこで、従来通り、特許出願と同時に出願審査請求、早期審査事情説明書提出を行って通常の審査を受けながら、その一方で、特許庁における上述の第一次審査が進行する形態にすることができます。

<保全審査が行われている間及び保全指定後の留保>

上述したように、第一次審査が行われている間、出願審査請求を行って特許審査を受けることは可能ですが、内閣府での第二次審査(保全審査)に回されることになって保全審査が行われている間は、特許査定・拒絶査定が留保されます。

また、保全審査の結果、保全指定された場合は、保全指定後も、保全指定の期間満了又は解除まで特許査定・拒絶査定が留保されます。

<内閣府での第二次審査(保全審査)>

保全審査は、発明の情報を保全することが適当と認められるかについて審査するもので内閣府が行います。

<保全審査の結果>

保全指定:保全審査で保全指定すべきとの判断になった場合には、保全対象となる発明が指定されて、その旨が特許出願人に通知されます。

保全指定された場合、外国への出願禁止だけでなく、特許出願の取下げ禁止、発明内容の開示の原則禁止、発明の実施の許可制、発明情報の適正管理義務、他の事業者との発明の共有の承認制などが特許出願人に課されることになります。このため、実施制限等により特許出願人が受ける通常生ずべき損失が補償されます。

保全指定がされる場合、保全指定の期間は1年以内で、以後、1年ごとに延長の要否が判断されます。1年ごとの延長要否判断で延長不要となり、指定解除されたり、保全指定期間が満了すると、通常の特許出願手続ルートに戻ります。

保全審査で保全指定不要と判断された場合には、その旨が特許出願人に通知され、通常の特許出願手続ルートに戻り、外国出願の禁止は解除され、出願後18か月経過した時点での出願公開が行われます。

<保全指定を行う場合の特許出願人に対する事前の意思確認>

保全指定を行う場合は、特許出願人に対して事前にその旨を通知し、特許出願を維持するかどうかの意思確認が行われます。この通知を受けた特許出願人は特許出願の取下げを行うことができます。

<保全審査の期間>

外国出願の禁止は、日本国での特許出願後最大10か月で自動的に解除されることになっています。そこで、保全審査は日本国での特許出願後最大10か月以内に終えるとされています。

すなわち、日本国特許庁への特許出願後、第一次審査で保全審査に付されないという判断になった特許出願、保全審査に付されることになったが10か月以内に保全指定されない特許出願に関しては、外国出願の禁止は自動的に解除されることになります。

また、外国出願の準備を行う特許出願人の実務を考慮し、保全審査開始後に保全指定が不要であると判断できる時には、その時点で、その旨が速やかに特許出願人に通知されることになっています。

<外国出願事前確認>

日本国特許庁へ特許出願を行うことなしに、直接、外国へ特許出願することや、ダイレクトPCT出願を希望する場合であって、出願を考えている発明が外国出願禁止の対象になるものであるかどうかを確認したい場合、日本国特許庁へ外国出願事前確認のための申出書(25,000円の収入印紙を貼付)を提出できます。

申出書を特許庁が受領した後、特許庁が内閣府への確認を求めない、等の場合であれば、10開庁日程度で特許庁の判断を受けることができます。

特許庁が「特定技術分野に属する発明ではない」と判断した場合は外国出願可能です。

なお、外国出願禁止の事前確認制度は、上述した保全審査のように保全指定の要否を精査する過程がないため、特許庁が「特定技術分野に属する発明である」と判断した場合、内閣府が「公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全に影響を及ぼすものでないことが明らか」と判断しない限り、外国出願は不可になります。

<次号のご案内>

「市場で発見した競合会社の製品は当社の特許発明と比較した時に多少相違しているところがあるのだが、当社発明の本質的部分はそっくりで、特許権侵害品に当たるのではないかと思われる。このような場合に、特許権に基づく権利行使はできないのか?」というご質問に対して、特許請求の範囲の記載通りの、いわゆる文言侵害に該当しない場合でも、均等論侵害という考え方があることを説明します。

■ニューストピックス■

●「パルワールド」開発企業を特許権侵害で提訴(任天堂)

人気ゲーム「パルワールド」(Palworld)が複数の特許権を侵害しているとして、任天堂は、「ポケットモンスター」のライセンス事業を手がける「ポケモン」と共同で、ゲームを開発した「ポケットペア」に対し、侵害行為の差し止めと損害賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こしたと発表しました。

https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2024/240919.html

「パルワールド」は、本年1月の発売から約1カ月で総プレーヤー数が2500万人を突破するなど、大ヒット作として話題となりました。一方で、デザインが「ポケモンシリーズ」に類似している部分が多いとの指摘がユーザーから相次ぎましたが、今回の訴訟は、著作権ではなく特許権侵害の訴えとなっています。「ポケモン」のデザインではなく、ゲームシステムなど別の部分が問題になったとみられます。

任天堂は、「十分な調査を行ったうえで提訴する判断に踏み切った」としていますが、その経緯や特許権侵害に関する具体的な内容などは裁判に影響を及ぼすとして明らかにしていません。

●輸入差し止め件数が過去最多を更新(財務省関税局)

財務省は、全国の税関が本年6月までの半年間に知的財産権侵害を理由に偽ブランド品などの輸入を差し止めた件数が1万8153件だったと発表しました。前年同期比で16.2%増、過去最多を更新しました。

https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2024_1/index.html

2022年10月の改正関税法の施行で、海外事業者から送られる模倣品は個人で使用する場合でも、新たに税関の取り締まりの対象となったことが主な要因です。

物品数は72万9549点と前年同期比で5.6%増え、2年連続で60万点を上回りました。

権利別でみると、偽ブランド品など、商標権侵害が全体の95%の1万7334件、偽のキャラクターグッズなど、著作権侵害が685件。

品目別では、衣類が全体の件数の32.0%で、次いで財布やハンドバッグなどが20.1%、靴類が11.1%。

財務省は、「公式で販売しているものと比べて価格が極端に安い場合や品質表示が確認できない商品、また、医薬品や電気製品などの模倣品は、健康や安全を脅かすおそれもあるため、正規ルートで購入してほしい」と呼びかけています。

◆輸入差止申立制度◆

「輸入差止申立制度」とは、全国の税関で海外から輸入される侵害物品を「水際」で排除することができる制度です。

https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm

この制度を利用すれば海外で違法に製造された模倣品が日本国内で流通してしまう前に阻止できるので、海外から輸入される模倣品対策に有効です。裁判に比べて低コストであり、結果が出るのが早いのもメリットです。

「輸入差止申立制度」では、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などを侵害する貨物が輸入されようとする場合、権利者が税関長に対して、関税法に基づき、自己の権利を侵害する貨物の輸入を差し止めるよう申し立てることができます。

申立では、輸入者を特定する必要はなく、侵害物品が市場に出回っていることの証明ができれば、海外から輸入された時点で侵害物品を排除することができるため、侵害物品の出所を特定できない場合も、この方法を使うことができます。

申立には、侵害の事実を説明する侵害被疑物品・その写真、弁理士が作成した鑑定書などが必要になるほか、税関で侵害物品であることを識別できるサンプル、写真、カタログなどを提出します。

申立が受理されれば、侵害品は税関で差し止められることになります。

◆「きのこの山型ワイヤレスイヤホン」で輸入差止を申し立て

明治は、「きのこの山型ワイヤレスイヤホン」の模倣品が製造されていることを確認したため、商標権に基づき税関に輸入差し止めを申し立て、6月に受理されたと発表しました。

https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2024/0924_01/

「きのこの山イヤホン」は今年3月26日に3500台限定で発売し、即日完売しました。一方、国内外の通販サイトでイヤホンケースに「meiji」や「きのこの山」と記載された模倣品が販売されていました。

同社では、模倣品が製造されていることを確認したうえで、商標権に基づき税関に輸入差し止め申し立てを行いました。この申し立ては6月14日に受理されており、模倣品は税関で輸入を阻止されることになりました。

●「特許審査の質についてのユーザー評価調査」を報告(特許庁)

特許庁は、「令和6年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書」を公表しました。

https://www.jpo.go.jp/resources/report/user/document/2024-tokkyo/2024-tokkyo.pdf

報告書によると、国内出願における特許審査全般の質についての評価(全体評価)は、「普通」以上の評価の割合が97.4%、上位評価割合(「満足」・「比較的満足」の評価の割合)が60.9%でした。

また、PCT出願における国際調査等全般の質についての評価(全体評価)は、「普通」以上の評価の割合が96.8%、上位評価割合が59.4%でした。

特許庁は、国内出願において、「判断の均質性」、「第29条第2項(進歩性)の判断の均質性」の項目が、全体評価への影響が大きく、かつ相対的な評価が低いことが分かったため、これらを優先的に取り組むべき項目と設定しました。

●インクカートリッジ訴訟、リサイクル会社の控訴棄却(大阪高裁)

プリンター用インクカートリッジの仕様を変えてリサイクル品の販売を妨げたのは独占禁止法に違反するとして、リサイクル品の製造販売会社「エコリカ」が「キヤノン」に仕様変更の差し止めと損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は、一審判決を支持し、エコリカ側の控訴を棄却しました。

一審・大阪地裁の判決によると、エコリカはキヤノンの使用済みインクカートリッジを回収し、インクを再注入して純正品より安い価格で販売。キヤノンが2017年に発売した製品でインク残量を表示させるICチップの仕様を変更し、再注入してもプリンター上は「インクなし」と表示されるようになりました。

エコリカ側は、インクの残量データの初期化が不可能となり、リサイクル品を販売できなくなったことで、キヤノンの純正品が市場を独占したと主張していました。

一審判決は、インク残量が表示されなくても、カートリッジの本質的な性能に大きな影響を与えないと指摘。「消費者が純正品の購入を余儀なくされているわけではない」とし、独禁法違反に当たらないと判断しました。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/092207_hanrei.pdf

●「特許切れ先発薬」の自己負担を引き上げ(厚生労働省)

厚生労働省は、10月から後発医薬品(ジェネリック)があるのに、特許が切れた先発医薬品を希望する患者の自己負担額を引き上げます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

「ジェネリック医薬品」とは、「先発医薬品」の特許が切れた後に製造・販売された薬剤のことです。「先発医薬品」と同じ有効成分を含んでいて、同じ効き目があるうえに、低価格で販売されています。

厚労省は、高齢化による医療費の増加を抑制するため、後発品の使用を促進しています。

厚労省は、10月から先発薬と後発薬の価格差の4分の1を保険適用外とし、原則1〜3割の患者負担に上乗せします。ただし、医師の判断で先発薬を処方するケースや薬局に後発品の在庫がないときなどは対象外となります。

対象となる医薬品は、後発薬が販売されてから5年以上たっていることなどが条件で、保湿用の塗り薬「ヒルドイド」、花粉症薬「アレグラ」、湿布薬「モーラスパップ」など、445成分1095品目。

●コンテンツ産業官民協議会を新設(政府)

政府は、アニメやゲームなど、日本が強みを持つ産業への支援強化に向け、「コンテンツ産業官民協議会」を新設しました。

https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202409/09contents_eigasenryaku.html

同協議会は、内閣府、文部科学省(文化庁)、経済産業省、総務省、外務省、公正取引委員会などの関係省庁とコンテンツ関係者(クリエイターや有識者など)から構成。官民連携の促進を通じて、コンテンツ産業の国際競争力を高めたい考えです。

内閣府によると、コンテンツ産業の世界市場規模は約123・6兆円で、石油化学や半導体よりも大きい成長産業と推計。日本由来コンテンツの海外売り上げは22年に4・7兆円。日本のアニメや漫画は海外でも人気ですが、映像や音楽の配信、スマートフォン向けゲームなど、分野によっては米国や韓国、中国に後れを取っているようです。

協議会は、今後、クリエーターの発掘や育成、海外展開の支援策を検討するほか、現場の長時間労働の是正など安心して働ける環境整備についても議論を進める方針です。

●2024年度知的財産権制度入門テキストを公表(特許庁)

特許庁は「2024年度知的財産権制度入門テキスト」を公表しました。

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2024_nyumon.html

テキストは、特許、実用新案、意匠、商標の各制度や、不正競争防止法、著作権法などを網羅し、知的財産権について初めて学ぶ方にとっても、わかりやすくその概要が示されております。社内の研修用のテキストとしても活用することができます。

また、各種支援策や地域におけるサービス等についても紹介しています。

********************************************************

発行元 : 鈴木正次特許事務所

〒160-0022 東京都新宿区新宿6‐8‐5

新宿山崎ビル202

TEL 03-3353-3407 FAX 03-3359-8340

E-mail:

URL: http://www.suzuki-po.net/

********************************************************

本メールの無断転載はご遠慮下さい。

本メールマガジンの記載内容については正確を期しておりますが、弊所は、利用される方がこれらの情報を用いて行う一切の行為について責任を負うものではありません。